Derzeit gibt es in Österreich sechs CAR-T-Zentren (von Osten nach Westen):

-

Medizinische Universitätsklinik Wien/Allgemeines Krankenhaus Wien,

-

St.-Anna-Kinderspital, Wien,

-

Medizinische Universitätsklinik Graz/Landeskrankenhaus Universitätsklinikum Graz,

-

Ordensklinikum Elisabethinen Linz,

-

Paracelsus Privatmedizinische Universität/Landeskrankenhaus Salzburg,

-

Medizinische Universität Innsbruck/ Tirol Kliniken.

Das CAR-T-Zell-Netzwerk wurde im Herbst 2019 gegründet und hatte von Beginn an ein ambitioniertes primäres Ziel: eine Harmonisierung des Zugangs zur CAR-T-Zell-Therapie in allen aktiv behandelnden CAR-T-Zentren Österreichs. Dieser unikale Konsensus aller genannten CAR-T-Zentren wurde als Leitstruktur in Form eines Positionspapiers verschriftlicht, um als Leitstruktur für CAR-T-Zentren zu dienen.1 Auf diese Weise wurde unnötiger Patiententourismus im Vorfeld unterbunden. Auf der anderen Seite wurde der Grundstein zu einer Zusammenarbeit der Zentren gelegt, welche einen regen Austausch von Patienten ermöglichte und so diverse Studienprotokolle unabhängig von Bundeländergrenzen zugänglich machte.

Vor Ort kann auf bewährte und profunde Art und Weise in lokalen Tumorboards diskutiert und zugleich aber auch im Falle von komplexen Fällen zwischen den CAR-T-Zentren beratend und diskutierend agiert werden. Dies erfolgt stets im Lichte der aktuell vorherrschenden Erkenntnisse aus bereits vorliegenden Studienergebnissen oder aber auch basierend auf neuen Wissensstandards. Somit wird die Diskussion immer auf der Grundlage der aktuellen Erkenntnisse der CAR-T-Community geführt.

Der „Austrian CAR T selection algorithm“

Ein weiterer wichtiger Meilenstein der Zusammenarbeit der einzelnen CAR-T-Zentren in Österreich definierte sich mit der Entwicklung des Österreichischen Patienten-Selektionsalgorithmus. Wie hinlänglich bekannt, wird anhand von 5Hauptselektionskriterien und 7 Nebenselektionskriterien eine Beurteilung der Eignung eines Patienten für die zugelassene kommerzielle CAR-T-Zell-Therapie in der Entität des relapsierten/refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) getroffen. Eine ausführliche und fundierte Diskussion und Beurteilung der Patienten ermöglichen es letztendlich, jene Patienten zu selektionieren, die, aller Voraussicht nach, den größtmöglichen Benefit mit dieser Therapie erzielen.

Eine unumstrittene Tatsache ist, dass all jene Patienten, die kaum Komorbiditäten aufweisen, kaum Komplikationen (wie das Zytokinfreisetzungssyndrom [CRS] oder das Immuneffektorzell-assoziierte Neurotoxizitätssyndrom [ICANS]) im Zuge der CAR-T-Zell-Therapie entwickeln, bzw. wenn diese doch in unterschiedlichem Ausmaß auftreten, diese zumindest besser überstanden werden. Diese Aspekte können derzeit leider noch nicht in direkten Bezug zu prospektiven Markern gebracht werden. Es handelt sich hier aber in letzter Instanz um ein erklärtes Ziel zahlreicher Gruppen auf dem Gebiet der CAR-T-Zell-Anwendung und wissenschaftlichen Forschung, speziell auch in Österreich.

Die „Lebendigkeit“ eines angewandten Algorithmus

Ein ausgewiesenes Ziel des genannten Selektionsalgorithmus ist es auch, am Puls der Zeit zu bleiben und somit neuen Erkenntnissen Raum zu bieten, damit diese in die praktische Anwendung von CAR-T-Zellen Einzug halten mögen.

Bereits im CART2020 Meeting in Sitges (Spanien) wurde das erste Amendment vom Vorsitzenden und Gründer des CAR-T-Netzwerks, Prof. Dr. Uli Jäger, nach konsensueller Beratung aller sechs CAR-T-Zentren und deren Vertreter verlautbart. Anstoß der Diskussion war, wie so oft, ein Patientenfall in einem der Zentren (Medizinische Universität Innsbruck), der anlassbezogen dazu genützt wurde, um über den Stellenwert der zerebralen Beteiligung im Rahmen des DLBCL zu diskutieren. Unter Reflexion der präsentierten Daten der Studie TRANSCEND NHL-001, bei welcher diese Patienten im Unterschied zu den pivotalen Zulassungsstudien JULIET oder ZUMA-1 nicht per se ausgeschlossen wurden und somit eine erfolgreiche Machbarkeit demonstriert werden konnte, wurde eine Abänderung des bestehenden Algorithmus in puncto zerebrale Manifestation im Rahmen des DLBCL aufgenommen.2,3

Um bei diesem Bespiel zu bleiben: Eine erneute Adaptierung in genau diesem Aspekt wurde beim diesjährigen CAR-T-Netzwerk-Meeting (22.–23.03.2021, virtuell) nach wiederholter Diskussion in den zuvor abgehaltenen diversen CAR-T-Zell-Meetings des Netzwerks konsensuell festgelegt. Präsentiert wurde dies von mir im Rahmen des Netzwerk-Meetings, aber auch auf der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) im Zuge des Vortrags „CAR-T-Cells und zelluläre Therapien“.

Die Updates der Daten der Studie TRANSCEND NHL-001 (Lisocabtagen maraleucel® für das r/r DLBCL und zahlreiche Subtypen)4, aber auch die zahlreichen Real-Life-Datenberichte und -präsentationen 2021 (im Rahmen der Tagungen der American Society of Hematology, der European Hematology Association und der European Society for Blood and Marrow Transplantation) über die Beteiligung des Zentralnervensystems (ZNS) bei DLBCL im realen Setting außerhalb von Studien legten allesamt nahe, die Implementierung der Änderung im Selektionsalgorithmus zu gestatten, von ursprünglich „keine ZNS-Beteiligung“ zu vorerst „no active/symptomatic CNS involvement at the time of infusion“ (entspricht dem erwähnten 1st Amendment, vorgeschlagen am CART2020 in Sitges durch Prof. Dr. U. Jäger stellvertretend für das CAR-T-Netzwerk).

Auch dieser Passus unterlag im Lichte der aktuellen Erkenntnisse einer Änderung und wurde durch eine weitere Adaptierung im Rahmen des rezenten CAR-T-Netzwerk-Meetings angekündigt und wie folgt formuliert: „stabile ZNS-Beteiligung zum Zeitpunkt der Infusion“ (2nd Amendment, März 2021). Dies soll vielmehr eine beherrschbare und stabile ZNS-Manifestation widerspiegeln und somit auch diesen Patienten einen Zugang zur CAR-T-Zell-Therapie ermöglichen. Denn letztlich zeigte sich, dass jene Patienten keinen substanziellen Nachteil im Sinne einer erhöhten Komplikationsrate oder gar eines schlechteren Ansprechens auf CAR-T-Zell-Therapien aufwiesen.

Verbesserung der Kommunikation mit den Zuweiserzentren

Einmal mehr ist darauf zu verweisen, dass eine Therapie nur dann erfolgreich angewandt werden kann, wenn eine gezielte Anwendung gewährleistet wird, diese aber auch bei all jenen Patienten ankommt, die jene Therapie wirklich benötigen. Um zu vermeiden, dass diese Patienten nicht erkannt oder gar zu spät an ein CAR-T-Zentrum zugewiesen werden, hat sich das CAR-T-Netzwerk auch mit dieser Thematik tiefgründig auseinandergesetzt.

Der erste Schritt wurde letztes Jahr mit der Entwicklung von Informationskarten mit namentlicher Auflistung aller österreichweit Hauptverantwortlichen und Ansprechpartner in Bezug auf die CAR-T- Zell-Therapie in den jeweiligen CAR-T-Zentren gesetzt. Dies ermöglicht den Kollegen der Zuweiserhäuser eine direkte Kontaktaufnahme mit den Zentren und somit eine rasche Evaluation eines potenziellen CAR-T-Patienten, sei es im Sinne einer möglichen Teilnahme an einer laufenden Studie oder der Vorstellung bezüglich der kommerziellen Anwendung der CAR-T-Zell-Therapie.

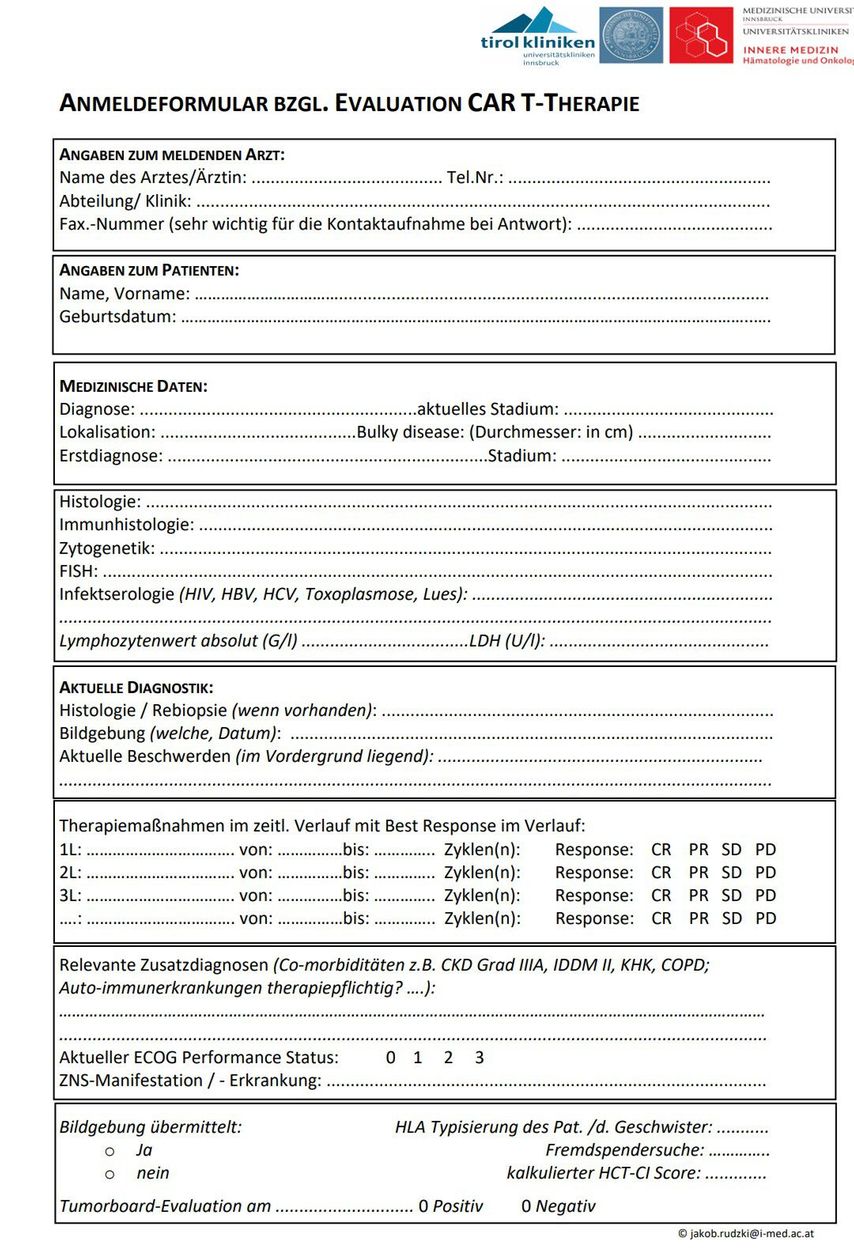

Ein nächster und auch wesentlicher Schritt, um die Zuweisung von potenziellen CAR-T-Zell-Therapie-Patienten zu verbessern, ergab sich mit der Entwicklung von Zuweiserformularen. Ein solches ist im Detail in der Abbildung 1 dargestellt, hier mit dem Logo der Medizinischen Uniklinik Innsbruck/Tirol Kliniken als Beispiel. Dieses wird je nach CAR-T-Zentrum durch das jeweilige Hauslogo ersetzt. Das Formular unterstützt jeden Zuweiser darin, alle für den CAR-T-Beauftragten wichtigen Informationen bereits zu Beginn in übersichtlicher Form online in Form eines ausfüllbaren PDF-Formulars anzuführen. Auf diese Art und Weise kommt es zu einer Harmonisierung und zugleich Erhöhung der Qualität der weitergeleiteten Information bezüglich eines potenziellen CAR-T-Zell-Therapie-Patienten an das CAR-T-Zentrum.